生化池中丝状菌膨胀(也称污泥膨胀)是污水处理过程中常见的问题,会导致污泥沉降性能变差、SVI(污泥体积指数)升高、二沉池漂泥等现象,严重影响出水水质。丝状菌过度繁殖是导致膨胀的主要原因之一。

以下是针对丝状菌膨胀爆发的应对措施及对有益微生物菌群的调控建议:

一、判断是否为丝状菌膨胀

观察现象:

污泥絮体松散、细碎,沉降缓慢;

上清液浑浊,但水质可能尚可;

二沉池表面有浮泥或成片污泥上浮;

SV30(30分钟沉降比)高,SVI > 150 mL/g。

镜检确认:

显微镜下观察到大量丝状菌(如球衣细菌、诺卡氏菌、硫丝菌等),呈网状结构,贯穿污泥絮体。

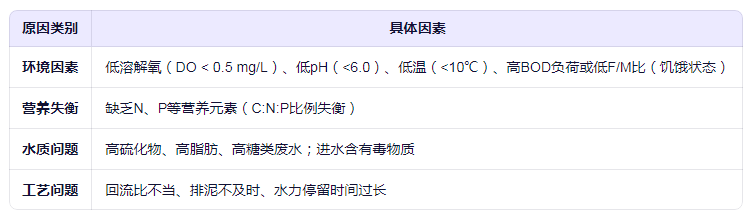

二、丝状菌膨胀的成因分析

三、应急处理措施(快速控制)

投加化学药剂(短期应急):

絮凝剂:PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺),改善沉降性;

氧化剂:投加少量氯(Cl₂)、次氯酸钠(NaClO)或过氧化氢(H₂O₂)于回流污泥中,选择性杀灭丝状菌(注意:剂量要控制,避免伤害菌胶团)。

建议:0.5~2 mg Cl₂/mg MLSS,连续投加1~3天。

调整运行参数:

提高曝气池DO至2~4 mg/L;

调整F/M比至0.1~0.3 kg BOD/kg MLSS·d(避免过低);

短期增加排泥,降低污泥龄(SRT),抑制丝状菌生长(丝状菌通常在长SRT下占优)。

回流污泥处理:

将部分回流污泥通过加氯或过氧化氢处理后再返回系统,选择性抑制丝状菌。

四、长期控制与微生物菌群调控

投加优势菌种(微生物菌剂):

使用复合型好氧微生物菌剂,富含活性菌胶团形成菌(如 Zoogloea)、高效降解菌(如 Bacillus spp.)等,增强絮凝性和竞争力。

推荐菌种:

芽孢杆菌(Bacillus):抗逆性强,促进絮凝;

硝化细菌:改善氮去除,平衡菌群;

反硝化菌:协同脱氮,减少丝状菌生存空间。

投加方式:连续投加5~7天,按厂家推荐剂量(通常为系统容积的0.1%~0.5%)。

优化营养配比:

保证C:N:P = 100:5:1,必要时补充氮源(尿素)、磷源(磷酸盐)。

改善进水水质:

控制高脂、高糖、高硫废水进入;

设置调节池,均质均量。

工艺优化:

改为推流式或完全混合式+选择器(如厌氧选择器、好氧选择器),抑制丝状菌生长;

增加水力选择压力(高剪切力环境不利于丝状菌伸展)。

五、预防措施

定期镜检,提前发现丝状菌增长趋势;

维持合理SRT(一般10~15天);

保持DO稳定,避免局部缺氧;

建立微生物菌群监测机制(如PCR、高通量测序)。

六、注意事项

化学药剂只能应急,长期依赖会破坏生态平衡;

投加外源菌剂需确保菌种适应本地水质;

调整参数应循序渐进,避免系统冲击。

丝状菌膨胀爆发时,应“先控后调,标本兼治”:

短期:加药+调参数,快速恢复沉降;

中期:排泥+投菌,重建优势菌群;

长期:优化工艺+加强管理,防止复发。

通过科学调控微生物菌群结构,可有效抑制丝状菌,恢复系统稳定运行。